主要研究内容

基于时间维度梳理了智能化采矿概念,提出了智采工作面定义。

明确了智采工作面的5个智能要素——自主感知、自主决策、自主控制、自主协同、自主交互。根据智能要素的差异性,将智采工作面智能等级划分为初级、中级和高级。

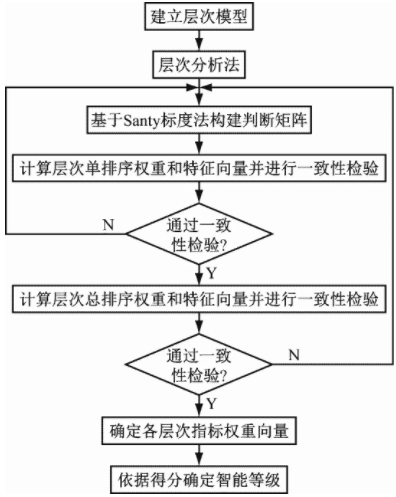

构建了智采工作面智能等级评价指标体系,介绍了定性的蛛网图评价法和定量的层次分析评价法。

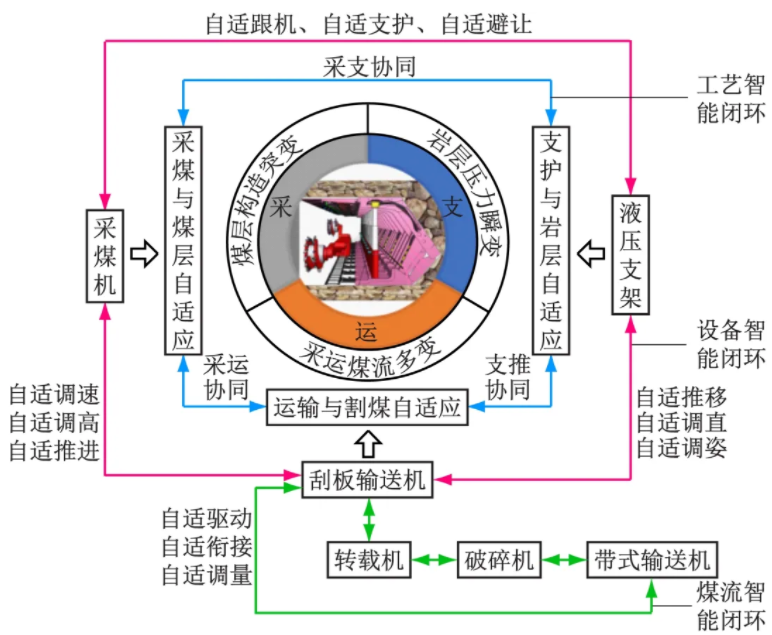

建立了智采工作面耦合关联模型,提出采煤工艺、设备和煤流的3个智能闭环。

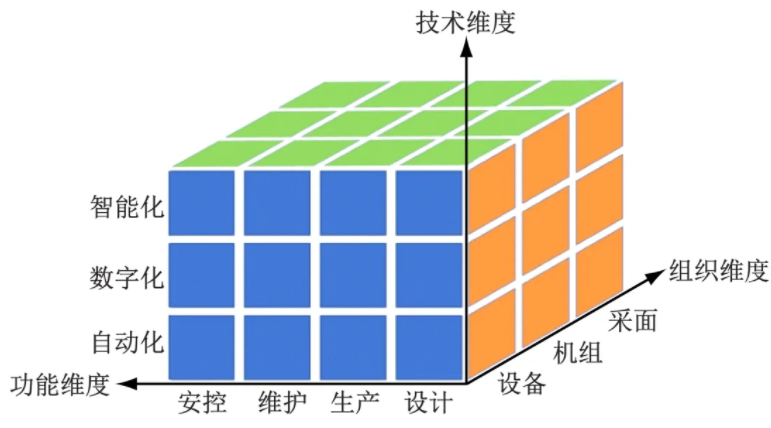

提出了涵盖功能维、技术维和组织维的智采工作面体系架构。

智采工作面基本定义

本文将智采工作面定义为:一个在不同程度上无需人工干预而自主完成采煤作业的生产系统,其中的“不需要人工干预”意为通过机器感知、深度学习、自主控制而实现,“自主完成”明确智能机器要承担指定任务,“不同程度”表明智能化有等级之分。因此,智采工作面的基础是智能机器,特征是自主感控,功能是独立作业,目的是无人化开采。

智采工作面等级划分

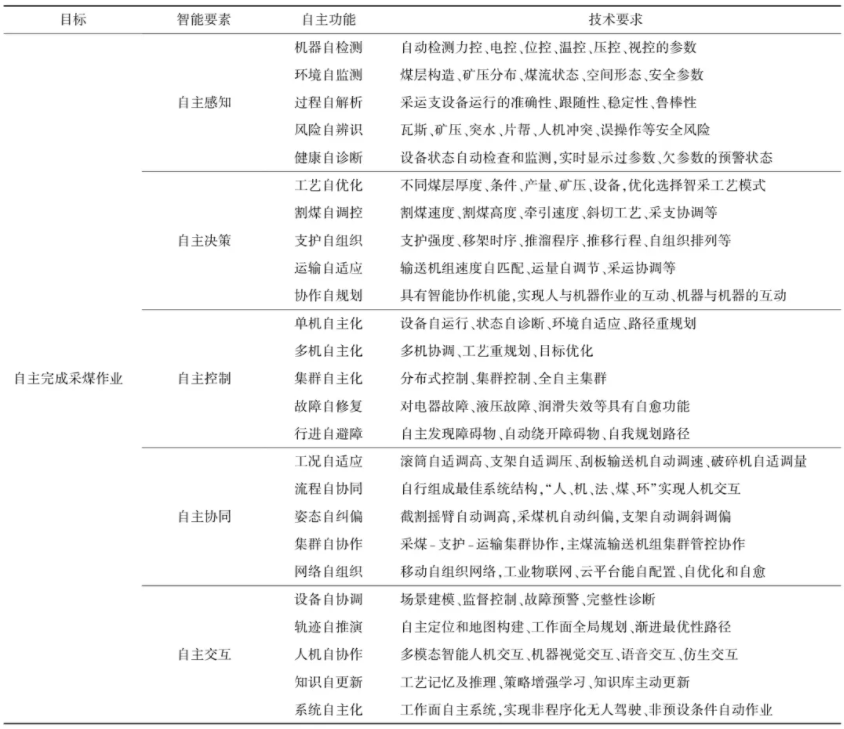

(1) 智采工作面智能特性指标。

智采工作面的智能特性体现在智能装备的运行行为,实际上是采煤装备自主能力的高低。自主性是一个系统独立于操作者的管理程度和自我管理的能力,自主控制能力越强,智能化水平越高。本文认为智采工作面应具备5个智能要素、25个自主功能,其中的智能要素主要体现为自主感知、自主决策、自主控制、自主协同、自主交互。

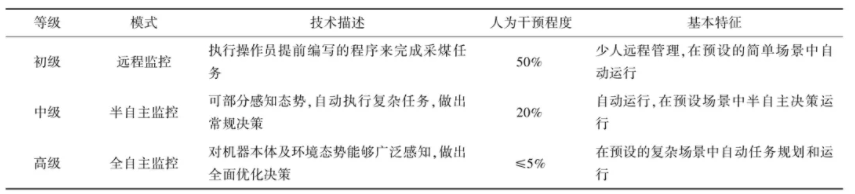

(2)智采工作面智能等级划分。

根据智采工作面定义和智能要素的差异性,将智采工作面智能等级分为初级、中级和高级。智采工作面发展是一个承前启后的过程,它与自动化、信息化、互联化工作面建设相衔接,形成一个渐进发展过程。预计到2025年左右,我国重点煤矿将实现初级智能化采煤作业;到2035年进入中级智能化,智采工作面具有自主感知、自主调控能力,在条件较好的一些煤矿基本实现无人化采煤作业;2045年左右,我国煤矿将建成高级智采工作面,实现工作面无人化开采。

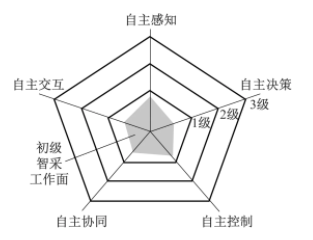

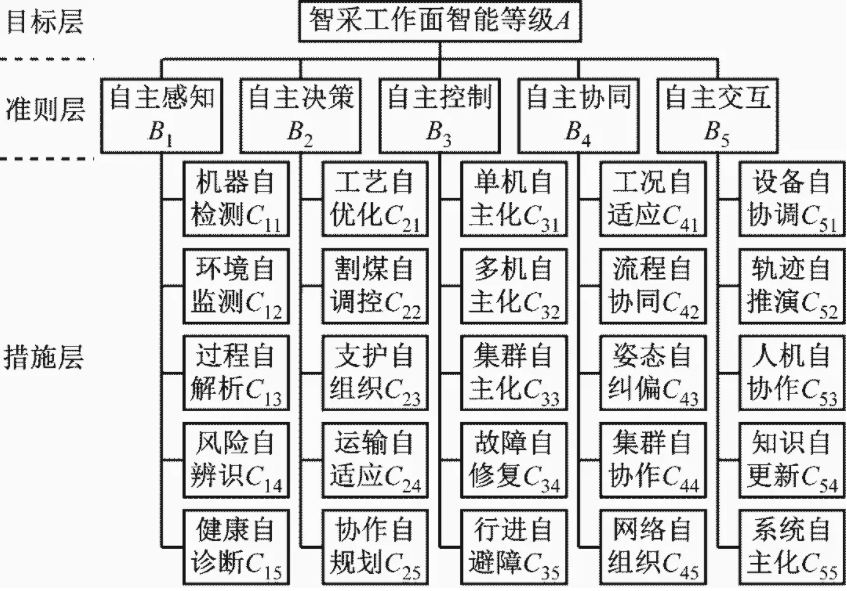

3)智采工作面智能等级评价方法。

对于不同煤矿条件、装备水平和技术目标,智采工作面的智能等级不尽相同。为了描述这种差异性,有必要建立智采工作面的智能等级评价方法。

① 基于蛛网图的定性评价方法。从原点向外辐射出5条轴,每条轴分别代表1个评价要素,划分3个级别,代表这些要素的技术成熟程度。对一个智采工作面,把每个评价要素的相应水平标在每条轴上的对应点,连接起来就构成蛛网的纬线,即可直观地评价智采工作面所处的等级。

② 基于层次分析法的定量评价方法。根据智采工作面的5个智能要素、25个自主功能,构建智采工作面智能等级评价指标体系。采用层次分析法进行智采工作面智能等级进行定量评价。

智采工作面系统架构

(1) 智采工作面关联模型。

提出智采工作面耦合关联模型。采煤机、液压支架、输送机组分别受到来自煤岩体的煤层构造突变、岩层压力瞬变、采运煤流多变的外部作用,这些作用既是智能采煤的环境难题,也是智能采煤控制的关键变量。针对3个煤岩作用变量,智采工作面必须保证3个自适应调控能力,即采煤与煤层自适应、支护与岩层自适应、运输与割煤自适应。因此,采煤设备与煤岩体之间、采煤-运输-支护设备之间形成了3个智能控制闭环。

① 工艺智能闭环。是智采工作面的第1个智能控制闭环,体现为采煤工艺智能化,实现采煤与支护协同控制、采煤与运输协同控制、支护与推溜协同控制,如果是放顶煤开采工艺,还应实现放煤与运输协同控制。

② 设备智能闭环。是智采工作面的第2个智能控制闭环,体现为设备系统智能化,实现采煤机、刮板输送机、液压支架之间的9项自适调控:采煤机与液压支架之间应具有自适跟机、自适支护和自适避让的调控能力;采煤机与刮板输送机之间应具有自适调速、自适调高、自适推进的调控能力;刮板输送机与液压支架之间应具有自适推移、自适调直、自适调姿的调控能力。

③ 煤流智能闭环。是智采工作面的第3个智能控制闭环,体现为运输系统智能化,实现刮板输送机、转载机、破碎机、带式输送机之间的3个自适调控:对煤流运输设备自适应软启动及载荷变化时自适应调速;对煤流装载、转载、破碎、外运的4个运输环节无缝对接、智能协作、高效顺畅的智能控制;煤流量与割煤量的协同控制。

(2) 智采工作面体系架构。

借鉴智能制造系统架构,提出一个由功能维、技术维和组织维构成的智采工作面体系架构。功能维是从虚拟设计到物理现实的孪生;技术维是从自动化、数字化到智能化的演变;组织维是从智能装备、智能机组到智能采面的进阶。

来源:工矿自动化